El economista que afirma que con proteccionismo Argentina tuvo récord exportador

“Los datos desmienten varios mitos históricos”, dice. Los 82.961 millones de dólares que exportó Argentina en 2011 fueron el máximo registro de la historia, con Cristina Fernández como presidenta y cepo cambiario, sostiene.

A raíz de la reciente disputa dialéctica entre Argentina y Uruguay por el Mercosur, el economista y periodista Diego Penizzotto evaluó los datos del comercio exterior argentino en tres décadas y consideró que los datos desmienten a los “fundamentalistas” del libre comercio.

En un trabajo publicado en el diario Río Negro, Penizzotto señala que esos datos “ponen a la vista que no existe linealidad entre apertura y volumen de comercio. El mayor registro histórico para el comercio argentino se da en un periodo de altos aranceles. Habilita también a pensar si la apertura consiste lisa y llanamente en “quitar aranceles”, o se explica más bien por una estrategia de inserción en los mercados globales que considere las particularidades propias del mercado interno argentino y de la mano de obra nacional. Permiten por otra parte suponer, que el fundamentalismo aperturista guarda en muchos casos un mayor apego al romanticismo ideológico que a la evidencia empírica”.

A continuación reproducimos aspectos de dicho trabajo:

Tres décadas de comercio

El razonamiento habitual de quienes defienden el aperturismo como herramienta de crecimiento y desarrollo económico, es que “abrirse al mundo” implica colocar la producción argentina en los mercados incrementando el ingreso de divisas, y al mismo tiempo acceder a infinidad de productos elaborados en el resto del mundo, a precios muy inferiores. El telón de fondo son las barreras que el país levanta a la entrada y salida desde el exterior, puntualmente la política arancelaria.

Los que defienden una política proteccionista en cambio, aducen que las asimetrías estructurales que existen entre países avanzados y emergentes, implican que eliminar (o reducir sensiblemente) los aranceles genera una ola de importaciones en rubros en los que países como Argentina no logra competir vía costos, lo cual no solo incrementa el déficit comercial y multiplica la salida de divisas, sino que atenta contra el trabajo argentino.

El fundamentalismo aperturista guarda en muchos de los casos un mayor apego al romanticismo ideológico que a la evidencia empírica.

Los dos primeros gráficos que acompañan la nota, muestra la evolución de las exportaciones, las importaciones, el saldo comercial, el grado de apertura y el volumen de comercio durante los últimos 30 años.

La primera conclusión que surge de los datos, es que un mayor grado de apertura no se traduce necesariamente en un mayor volumen de comercio, y que efectivamente, la reducción de aranceles conlleva un crecimiento acelerado de las importaciones que acarrea déficit comercial.

A lo largo de las últimas tres décadas se registraron en Argentina dos periodos marcadamente aperturistas. El primero va de 1990 hasta 1999. En seis de esos nueve años hubo déficit comercial. Entendiendo por volumen de comercio a la suma de exportaciones más importaciones, el mismo registró un máximo de u$s 57.800 millones en dicho periodo. A su vez, el grado de apertura económica medido como el cociente entre las exportaciones y el PBI medido en dólares, registra un magro máximo del 8,8%.

El segundo periodo aperturista va de 2016 a 2019. En 2 de los 4 años considerados, hubo déficit comercial. El volumen de comercio tuvo un techo de u$s 127.000 millones en 2018, y el grado de apertura llegó al 19% en 2019. Este último dato requiere una aclaración: en años donde se registra una fuerte y brusca devaluación (1990, 2002, 2018, 2019) se reduce notablemente el PBI medido en dólares, lo que automáticamente hace subir el ratio Exportaciones/PBI.

Como contracara, en las últimas tres décadas, se registra un periodo de corte proteccionista, que se extiende entre 2002 y 2015. Durante esos 13 años, solo un año arrojó déficit comercial (2015). Si bien es cierto que en dicho periodo se registró un récord en el precio de los commodities (2007/08), también existió una mega crisis financiera global en 2009. Hechas las salvedades, el año 2011 registra el mayor nivel de exportaciones de la historia argentina, por un total de u$s 82.900 millones. Un año que lejos de significar apertura, estuvo cargado por tensiones políticas, restricciones de todo tipo, instauración de cepo cambiario, comienzo del litigio con los fondos buitre, y precios de las commodities en un rango “normal”. Con todo ello, y en un marco de escasa apertura, el volumen de comercio llegó también al registro más alto de la historia nacional (u$s 157.000 millones).

Los datos ponen a la vista que no existe linealidad entre apertura y volumen de comercio. El mayor registro histórico para el comercio argentino se da en un periodo de altos aranceles. Habilita también a pensar si la apertura consiste lisa y llanamente en “quitar aranceles”, o se explica más bien por una estrategia de inserción en los mercados globales que considere las particularidades propias del mercado interno argentino y de la mano de obra nacional. Permiten por otra parte suponer, que el fundamentalismo aperturista guarda en muchos casos un mayor apego al romanticismo ideológico que a la evidencia empírica.

El Mercosur

El debate sobre el grado de apertura es esencialmente importante dada la discusión diplomática en el seno del Mercosur. Es evidente que la configuración comercial en base a la que funciona el bloque, necesita una profunda revisión.

Este tipo de desencuentros, y las asimetrías propias de una economía grande como la brasilera, una “mediana” como la argentina, y dos sensiblemente menores como la paraguaya y la uruguaya, significaron que en la práctica el Mercosur haya sido apenas una “zona de libre comercio” en sus tres décadas de existencia. Un bloque en el que los países miembros permiten la circulación de (casi) todos los bienes sin abonar (casi) ningún arancel dentro del bloque.

Bastante poco en comparación con las pretensiones iniciales.

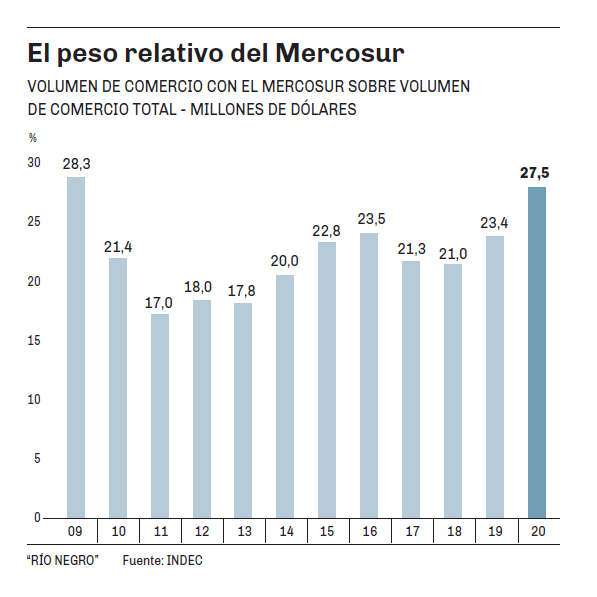

La estadística también se encarga de certificarlo. El tercer gráfico que acompaña la nota muestra el volumen de comercio argentino con el Mercosur, en proporción al volumen de comercio total entre 2009 y 2020.

Nunca en la última década, el peso relativo del comercio con el Mercosur superó el 28%.

La crisis de los bloques regionales no es patente únicamente sudaméricana. Basta examinar con detalle los problemas de asimetría que ha experimentado la Unión Europea en los últimos años, y los planteos de países como el Reino Unido o Grecia.

Nota completa en: https://www.rionegro.com.ar/el-mercosur-y-el-recurrente-fundamentalismo-aperturista-1763542/